총각귀신이 없는 이유

페이지 정보

본문

총각귀신은 한국 민속 신앙에서 장가도 가지 못하고 죽은 젊은 남자의 혼령을 뜻합니다. 흔히 몽달귀신, 도령귀신, 삼태귀신으로도 불리며, '처녀귀신'과 더불어 한국의 대표적인 원귀(寃鬼) 중 하나로 알려져 있습니다.

총각귀신의 특징과 발생 원인

총각귀신은 죽은 사람의 한(恨)이 서려 발생합니다.

한(恨)의 발생: 결혼은 조선시대와 같은 전통 사회에서 남성의 사회적 지위와 가문의 대를 잇는 매우 중요한 통과 의례였습니다. 이러한 혼인을 이루지 못하고 젊은 나이에 세상을 떠나면, 그 한이 깊게 남아 원귀가 된다고 여겨졌습니다. 특히 상사병(相思病)에 걸려 죽거나, 억울하게 죽은 총각의 혼령이 많다고 전해집니다.

외형적 특징: 민담이나 전설에 따르면, 몽달귀신은 키가 크고 혈기 왕성한 청년의 모습을 하고 있으며, 무명옷을 입고 때때로 앞섶이 풀어 헤쳐진 채 돌아다닌다고 묘사됩니다. 눈은 부리부리하게 노려보는 듯한 인상이라고도 합니다.

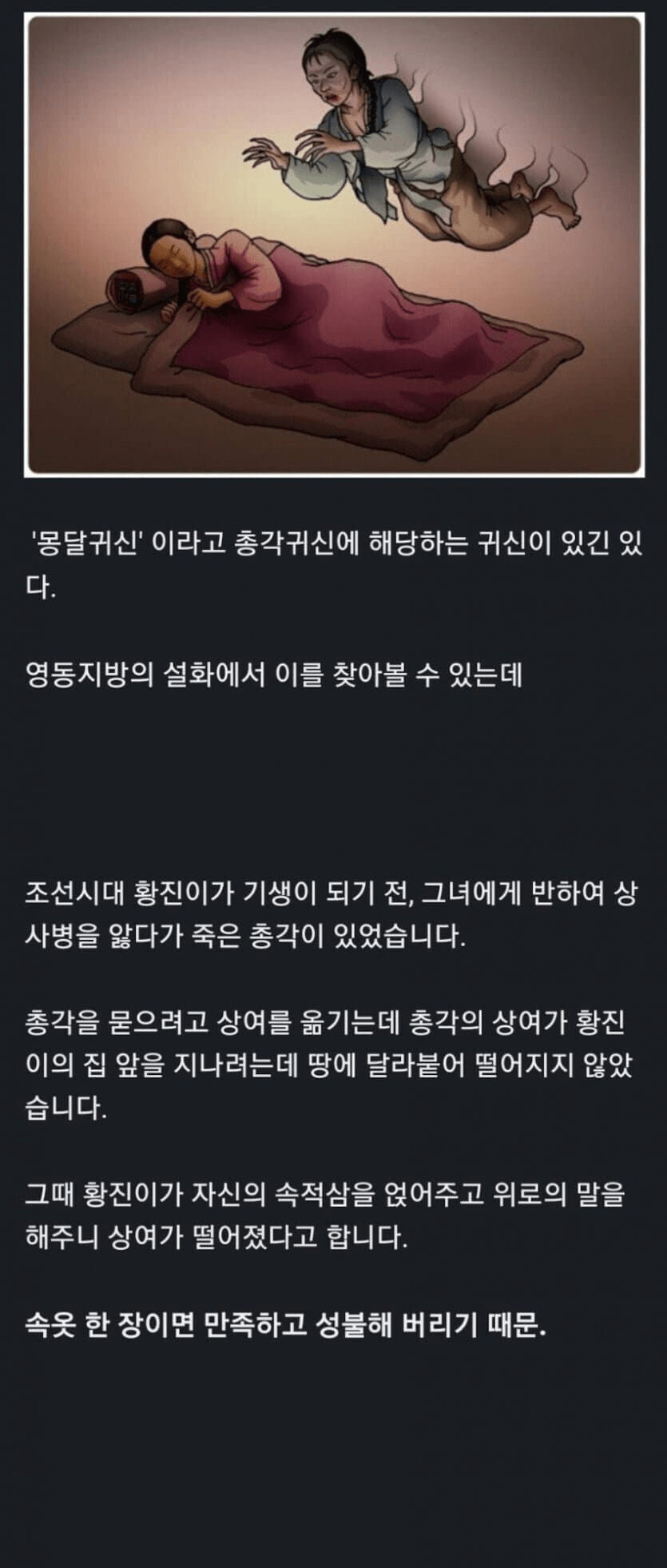

성격 및 행동: 장가를 가지 못한 한 때문에 젊은 처녀에게 원한이 맺힌 것으로 여겨져, 처녀들을 보면 달려들어 해코지를 하거나, 밤에 잠자는 처녀의 방에 몰래 들어와 껴안는 등 짓궂고 악행을 행하는 악귀로 묘사되기도 합니다.

총각귀신과 관련된 문화적 믿음

사혼식(死婚式): 총각귀신과 처녀귀신의 한을 풀어주기 위해, 죽은 총각과 처녀의 영혼을 결혼시켜주는 '사혼식'이라는 풍습이 있었습니다. 이는 죽은 이의 영혼이라도 부부 관계를 맺고 편안하게 살게 해주고자 하는 한국 민족의 독특한 생사관을 보여주는 의식입니다. 사혼식을 통해 이들의 원한이 해소되고 더 이상 사람들에게 해를 끼치지 않는다고 믿었습니다.

제사 및 기원: 자손이 없어 제삿밥을 받지 못하는 귀신을 '무자귀'라고 하는데, 총각귀신도 여기에 해당합니다. 제사를 받지 못하는 영혼은 구천을 떠돈다고 믿었기 때문에, 이들의 한을 풀어주려는 노력이 중요하게 여겨졌습니다.

퇴치 및 예방: 총각귀신을 비롯한 악귀를 쫓기 위해 복숭아나무 가지를 사용하거나, 악취가 나는 풀뿌리를 태워 연기를 내는 '훈소법', 또는 부엌칼이나 신칼을 이용하는 등의 민간 신앙적 퇴치법이 전해져 내려옵니다.

총각귀신은 한국인의 삶과 죽음, 그리고 한(恨)의 정서를 담고 있는 민속 신앙의 중요한 한 부분입니다. 이는 단순한 공포의 대상이 아니라, 당시 사회의 결혼과 가문 계승에 대한 중요성을 반영하고, 고독하게 죽은 영혼에 대한 연민을 담고 있다고 해석될 수도 있습니다.

총각귀신의 특징과 발생 원인

총각귀신은 죽은 사람의 한(恨)이 서려 발생합니다.

한(恨)의 발생: 결혼은 조선시대와 같은 전통 사회에서 남성의 사회적 지위와 가문의 대를 잇는 매우 중요한 통과 의례였습니다. 이러한 혼인을 이루지 못하고 젊은 나이에 세상을 떠나면, 그 한이 깊게 남아 원귀가 된다고 여겨졌습니다. 특히 상사병(相思病)에 걸려 죽거나, 억울하게 죽은 총각의 혼령이 많다고 전해집니다.

외형적 특징: 민담이나 전설에 따르면, 몽달귀신은 키가 크고 혈기 왕성한 청년의 모습을 하고 있으며, 무명옷을 입고 때때로 앞섶이 풀어 헤쳐진 채 돌아다닌다고 묘사됩니다. 눈은 부리부리하게 노려보는 듯한 인상이라고도 합니다.

성격 및 행동: 장가를 가지 못한 한 때문에 젊은 처녀에게 원한이 맺힌 것으로 여겨져, 처녀들을 보면 달려들어 해코지를 하거나, 밤에 잠자는 처녀의 방에 몰래 들어와 껴안는 등 짓궂고 악행을 행하는 악귀로 묘사되기도 합니다.

총각귀신과 관련된 문화적 믿음

사혼식(死婚式): 총각귀신과 처녀귀신의 한을 풀어주기 위해, 죽은 총각과 처녀의 영혼을 결혼시켜주는 '사혼식'이라는 풍습이 있었습니다. 이는 죽은 이의 영혼이라도 부부 관계를 맺고 편안하게 살게 해주고자 하는 한국 민족의 독특한 생사관을 보여주는 의식입니다. 사혼식을 통해 이들의 원한이 해소되고 더 이상 사람들에게 해를 끼치지 않는다고 믿었습니다.

제사 및 기원: 자손이 없어 제삿밥을 받지 못하는 귀신을 '무자귀'라고 하는데, 총각귀신도 여기에 해당합니다. 제사를 받지 못하는 영혼은 구천을 떠돈다고 믿었기 때문에, 이들의 한을 풀어주려는 노력이 중요하게 여겨졌습니다.

퇴치 및 예방: 총각귀신을 비롯한 악귀를 쫓기 위해 복숭아나무 가지를 사용하거나, 악취가 나는 풀뿌리를 태워 연기를 내는 '훈소법', 또는 부엌칼이나 신칼을 이용하는 등의 민간 신앙적 퇴치법이 전해져 내려옵니다.

총각귀신은 한국인의 삶과 죽음, 그리고 한(恨)의 정서를 담고 있는 민속 신앙의 중요한 한 부분입니다. 이는 단순한 공포의 대상이 아니라, 당시 사회의 결혼과 가문 계승에 대한 중요성을 반영하고, 고독하게 죽은 영혼에 대한 연민을 담고 있다고 해석될 수도 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.